サイトトップ | 書評

書評:山本太郎『感染症と文明――共生への道』(岩波新書)

最終更新:2011年8月8日

書誌情報

- 著者:山本太郎

- 題名:『感染症と文明――共生への道』

- 出版社:岩波新書

- 発行:2011年6月21日1刷

- 外形:新書判,205ページ+参考文献5ページ

- 価格:税別720円

- ISBN:978-4-00-431314-4(Amazon | bk1)

書評

本書は,タイトルの通り感染症と文明について書かれた本であり,構想から約2年をかけて完成したそうだ。スコープとしては,ジャレド・ダイアモンドの名著『銃・病原菌・鉄』(もちろん本書でも言及されている)と若干かぶっているのだけれども,ターゲットは感染症の方にあるし,結論の方向性はかなり違う。

著者の山本太郎さんは,反原発活動をしていて仕事を干されてしまった俳優さんと同姓同名だが別人であり,熱帯医学と国際保健医療の専門家にして長崎大の熱帯医学研究所教授であり,医師でもある。本書は,そんな山本さんが,人類史における文明の盛衰に感染症が果たしてきた役割をいくつかのエピソードとともに鮮やかに描き出し,同時に,その裏側で進行した,人間化された生態系に対して感染症の病原体が適応してきた歴史をも考察することにより,人類は感染症を撲滅するのではなく,将来は共生するしかないというパースペクティブを提示したものである。つまり,ダイヤモンドは,なぜヨーロッパ人が世界征服できたのかという問題設定を行い,その中で感染症が果たしてきた役割を論じているわけだが,本書のスコープはその裏側や将来にも向いている点が異なる。ダイヤモンドのマクロな視点に比べると,臨床医としてのミクロな視点が含まれる点も特徴と思う。新書でもあり,ダイヤモンドに比べると記述は薄い部分が多いが,このようなスコープの違いを考えれば仕方ないところであろう。評者は,細かい点で異論はあるものの,基本的にはこのパースペクティブには賛成する。生態学的に寄生関係が種間競争の一つだと考えれば,安定平衡点としての共生に帰着するのが自然である。あまり数式は使わず,時として文学的といえるほどの表現をもって,この関係を描き出したのは素晴らしい仕事だと思う。

山本太郎さんはハイチ大地震の後や,東日本大震災後にも,被災地支援に入って,実際に医療支援活動をされている方だが,それだけでなく,理論疫学の研究も以前からされていて,2006年に同じ岩波新書から出した,『新型インフルエンザ 世界がふるえる日』ISBN 4-00-431035-0(Amazon | bk1)は,当時ブームのように何冊も出版された新型インフルエンザ本(注:当時は新型インフルエンザといえばH5N1の高病原性鳥インフルエンザウイルスがヒトに感染するように変異することを想定していて,その3年後にブタ由来「新型」インフルエンザによるパンデミックが起こることは誰も想像していなかった)の中で一押しであった。基本再生産数のことも含めモデルにも触れられていたし,具体的な国際レベルの対策についての詳細かつまとまった記述は,国際保健の現場と政策の両方に通じた著者ならではのものであった(ただ,いくら当時既にフェーズ3だと言っても,プロローグとエピローグの対策があまりうまく行かなかった場合の近未来フィクションは,叙情的・扇情的すぎるような気がしたが)。2007年6月に発効した国際保健規則改正の話も,著者ならではのフォーカスの仕方であった。『新型インフルエンザ 世界がふるえる日』も併読すると,山本さんの熱い思いがよりストレートに感じられると思う。

以下,例によって書評の範囲を逸脱するが,ひっかかったところについてのメモ。細かすぎるかもしれないし,評者の誤解があるかもしれないけれども,とりあえず書いておく。間違いがあれば随時訂正する予定。

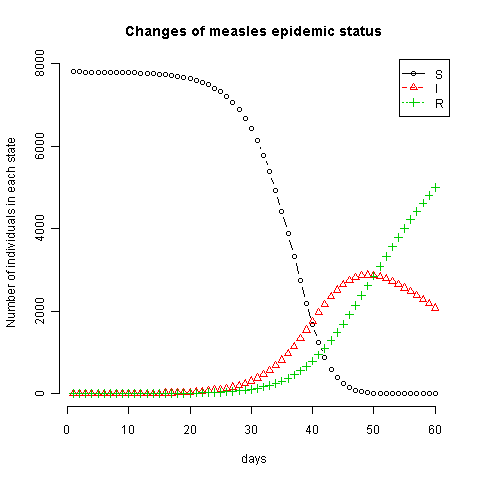

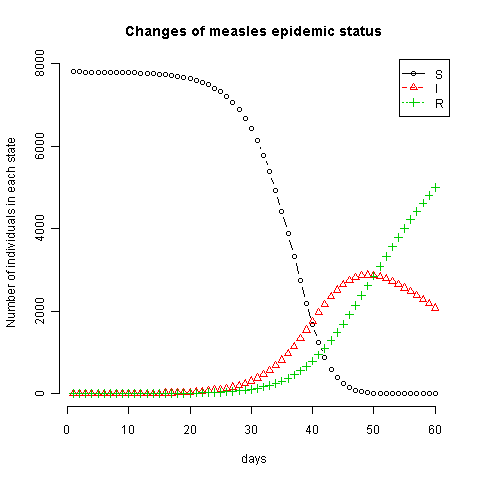

プロローグとして,19世紀フェロー諸島における麻疹流行の話から始まるのは,うまい導入だと思う。臨場感ある実際の流行状況の描写に続き,いきなり数理モデルが出てきて,60日以内に流行が終息することや,集団免疫の効果により最後まで感染しないで済む人が存在することが説明される。病原体の病原性や感染力が変化しなくても集団免疫だけで流行終息が説明できる,と語られる。なるほど,と思ったのだが,単純なSEIRモデルで計算してみたところ(Rのプログラム),最後まで感染せずに済む人は出なかった(右図)ので,もしかすると,付録に書かれていない条件が加わったモデルが計算に使われているのかもしれない。ぼくの勘違いだったら申し訳ないが,ちょっと謎だ。(以下加筆3)著者からご返事いただき,この部分は,感染性を有する期間と潜伏期間を,日を週に換算なおしたもので計算していたために結果が違ってしまっていたとのこと。つまり,年齢構造化モデルとか他の条件を入れたと想像したのは考え過ぎで,概ね最後に想像した通りのパラメータを使って得られたグラフだったようだ。改訂版では修正してくださるとのこと。(以上加筆3)

プロローグとして,19世紀フェロー諸島における麻疹流行の話から始まるのは,うまい導入だと思う。臨場感ある実際の流行状況の描写に続き,いきなり数理モデルが出てきて,60日以内に流行が終息することや,集団免疫の効果により最後まで感染しないで済む人が存在することが説明される。病原体の病原性や感染力が変化しなくても集団免疫だけで流行終息が説明できる,と語られる。なるほど,と思ったのだが,単純なSEIRモデルで計算してみたところ(Rのプログラム),最後まで感染せずに済む人は出なかった(右図)ので,もしかすると,付録に書かれていない条件が加わったモデルが計算に使われているのかもしれない。ぼくの勘違いだったら申し訳ないが,ちょっと謎だ。(以下加筆3)著者からご返事いただき,この部分は,感染性を有する期間と潜伏期間を,日を週に換算なおしたもので計算していたために結果が違ってしまっていたとのこと。つまり,年齢構造化モデルとか他の条件を入れたと想像したのは考え過ぎで,概ね最後に想像した通りのパラメータを使って得られたグラフだったようだ。改訂版では修正してくださるとのこと。(以上加筆3)- p.35が初出だと思うが,集住する人間社会の成立が感染症の病原体に新たなecological nicheを提供したという見方は面白い。ただし二千万年前から四千万年前の哺乳類の適応放散とマラリア原虫の多様化の時期が重なっているという例示は,よくわからない。マラリア原虫には鳥をホストとする種やマウスをホストとする種やヒトをホストにする種がいるが,例えばイヌやネコやブタをホストとするマラリア原虫は存在しない。哺乳類の中では齧歯類または霊長類をホストとするものがほとんどで,地域によってムササビ,カモシカ,オオコウモリ,ウシをホストとするものも知られているが,哺乳類の適応放散と同期してマラリア原虫が多様化していったとするなら,もっといろいろな哺乳類をホストとする原虫種があってもいいはずだ。謎なので,参考文献リストから,Rich SM et al. (2009) The origin of malignant malaria, PNAS, 106(35): 14902-14907. [pdf全文]が出典だろうと考えて読んでみたら,これは熱帯熱マラリア(P.f.)の話だった。Richといえば1998年にPNASに発表したMalaria's Eveという有名な論文がある(熱帯熱マラリア原虫のDNAの遺伝距離の解析により,熱帯熱マラリア原虫の共通祖先は6000年前とした)が,この論文はその続きで,P.f.と遺伝的にもっとも近いマラリア原虫種がチンパンジーに寄生するP.reichenowiで,co-speciation仮説により,この2種はヒトとチンパンジーの共通祖先からの分岐とともに500万〜700万年前に分岐したことが示唆されてきたけれども,今回カメルーンとコートジボアールのチンパンジーから8系統のP. reichenowiを分離し,その遺伝距離を調べたところ,P. reichenowiの多様性は非常に大きく,P.f.はその1つとして含まれてしまうことがわかったとし,現存するP.f.は,すべて200万〜300万年前のsingle host transferによってヒトをホストとするようになった後で分岐したものだと提唱していた。面白いが,哺乳類の適応放散の話とはあんまり関係なさそうだ。それで,再び参考文献リストを眺めていたら,Hayakawa T et al. (2008) Big bang in the evolution of extant malaria parasites. Mol. Biol. Evol., 25(10): 2233-2239.[全文pdf]が出典かもしれないと思われたので読んでみた。この論文では,脊椎動物の多様化とともにマラリア原虫がホストパラサイト共進化を遂げたという仮説が検討されていて,マラリア原虫のミトコンドリアゲノムを解析したところ,霊長類,齧歯類,鳥類,爬虫類の原虫の系統が共通祖先から進化的にきわめて短い時間の間に急速に多様化したことが示された,とあった。この急速な多様化はホストのそれぞれの系統が確立してから長い時間が経った後で起こったことから,ホストスイッチ(宿主を替えること)がマラリア原虫の多様化に寄与しているのだろう,と結論されている。Abstractの最後のところで,「興味深いことに,この急速な原虫の多様化は,哺乳類の適応放散の時期と同時に起こっているので,哺乳類の適応放散が多様化の引き金を引いた(triggered)ことが示唆される」と書かれていた。本文によるとそれは始新世(Eocene epoch)から漸新世(Oligocene epoch)にかけてのことで,鳥か爬虫類をホストとしていたマラリア原虫の共通祖先が急速に適応放散した哺乳類にホストスイッチしながら急速に多様化したとしている。この論文のキモは,これまで低めに見積もられていたホストスイッチの役割が実は大きいのではないかということを示した点にあるので,単なるホストパラサイト共進化と考えると意味がわからないが,ホストスイッチが多様化のトリガーの基本形だとするならわかる話だった。明示的に書かれていないポイントとしては,ハマダラカが吸血対象とするホストが多様化し,その分布域が広がるに連れて,ハマダラカが生息できる環境も広がっていったということも重要だと思う。ハマダラカは,新たに生息できるようになった環境で,新たな吸血源を見つけたのかもしれない。ハマダラカの唾液腺からホスト動物にマラリア原虫が移るという仕組みを考えたら,マラリア原虫がホストスイッチするためには,ハマダラカが吸血対象とする動物をスイッチしなくてはならないのは自明で,そもそもが単なるホストパラサイト共進化であるわけがなかった。なるほど,カニクイザルをホストとしてきたP. knowlesiがヒトにも感染するようになって二日熱マラリア原虫と呼ばれるようになった最近の話も,ホストスイッチという普遍的な現象の一つの表れと考えればいいのか。ここまでわかれば面白い話なのだが,本書だけでは,さらっと書かれすぎていてわからなかったので,ここはもう少し説明が欲しかったところだ。しかしこうして原典に当たることができるので,巻末の参考文献リストは非常に有用だし,その点,本書は真摯な作りがされていると思う。

- p.102「キニーネの原材料であるキナ属植物は、南アメリカのアンデス地方に自生する植物である。その効果をヨーロッパ人が発見し、アフリカにおけるマラリア治療に応用した」とあるが本当か? Knellの"Malaria" (Oxford Univ. Press)には,キナノキはイエズス会の牧師がインカ帝国の植物採集家から手に入れ,その樹皮をヨーロッパに持ち帰って粉として使ったと書かれている。解熱効果は「インカ帝国の植物採集家」も知っていたのではないだろうか。しかもアフリカで使用する前に,17世紀は広くヨーロッパ(とくに地中海沿岸地方)でもマラリアはあったので,まずヨーロッパで使われるようになったはずだ。(以下加筆5)この話は,橋本雅一『世界史の中のマラリア』(藤原書店)に書かれていた気がしていたのだが,東日本大震災で研究室の床に本が散らばったときに行方不明になっていて確認できなかったのを漸く掘り出して確認できたので,以下引用する。「インカの人びとはこの植物の薬効についてよく知っていた。キナの樹皮や根を砕いて粉にし,そのまま服用したり,粉末を水に溶いたり煎じたりして,発熱を伴う疾病の治療に用いていたのである。この薬は消耗した戦士に力を与え,再び立ち上がらせることができたという。そのため彼らはこの植物を「生命の樹」と讃え,広大な樹林をキナキナと呼んで,古来彼らの紙が彼らに授け給うた神薬として尊んでいた。(p.97)」「一六世紀からの二世紀間に,マラリアはヨーロッパのほとんどの地域に定着し,しばしば流行を繰り返していた。その最初の汎発的流行は一五五七年から一五七八年にかけてであった。G.B.ガラバーリによると,一六〇二年にイタリアでは四万人がマラリアで死亡している。イングランドでは一七世紀後半,とくに一六五七年と六〇年に激しい流行があったが,この時期の流行は,絶え間ない戦争と海上貿易の大拡張とに深い関連があった。しかしながら,キナ樹皮の普及によって,マラリアの治療と予防に大きな転機が訪れたのもこのころであった。(p.105)」ちょっと入手が難しいかもしれないが,非常に面白い本なので,マラリアの歴史に関心がある方は,『世界史の中のマラリア』を読まれることを強くお勧めする。(以上加筆5)

- p.111の記述はちょっとわかりにくい。フィラリアはマラリアとはまったく違う病原生物が起こす病気だということを知らない人には混乱する記述だろう。サー・パトリック・マンソンは,そのフィラリアについての先行研究を弟子のロスが参考にしたというよりも,もっと深くマラリア原虫発見物語とかかわっている。そもそもロスにラヴェランが発見した赤血球中の原虫の顕微鏡プレパラートを見せ,インドへ送り込んだのはマンソンだし,ロスが2年間の苦闘の末に,ハマダラカに患者の血液を吸わせ,暫くすると蚊のmid-gutに色素沈着を含む嚢腫ができることを発見して最初に手紙を送って報告したのはマンソン宛だったし,それを最初に英国医学会で発表したのもマンソンであった。マンソンという人はマラリアの感染環を確立するため,三日熱マラリア患者の血をハマダラカに吸わせ,その蚊に自分の息子を含む2人のボランティアの血を吸わせ,発症を確認したという鬼のような実験をしたことでも知られている。ここはもう少し厚い記述が欲しかったけれども,スコープを考えると仕方ないか。

- p.146で開発原病と書かれているのは,新興・再興感染症の基本構造のバリエーションだと思う。

- p.160で第二次大戦後の日本で見られた「疫痢」が突然現れて謎のように消えて行った感染症の1つかもしれない,と書かれているが,疫痢って細菌性赤痢の重症型なんではなかったっけ? とすれば,栄養改善と治療法の改善によって重症型が減るというだけの話で,病原体の適応の話とはあんまり関係ないような気がするが。(以下加筆4)著者からのご返事によると,「疫痢」についてはRye症候群だったなど諸説あり,実は何だったのかについては確証はないので,調べてみるのも面白いという主旨だそうだ。まあ確証がないという意味ではその通りかもしれない。ただ,それなら「戦後の」と限定しなくても良かったのではないかと思う。ちなみに,ソロモン諸島で近隣の人々を集めてパラダイス村が成立した直後に流行した乳児突然死「Oza」も,突然現れて突然消えた病気であり,たしかに謎の疾病の発生と消滅は,ヒトの居住環境が激変したとき,かなり普遍的にみられる現象なのかもしれないと思う。(以上加筆4)

- p.166〜168でATLが消えつつあるのを,人々の暮らしぶりの変化による可能性が高いとしているのだが,あれは積極的な介入があったんではなかったっけ。検索してみると,その通りで,母乳育児支援をされている産科医のblogと,そこで引用されているIDWRの記事に書かれている通り,妊婦検診でスクリーニングされて,母乳哺育をコントロールすることで感染率を下げるという活動が実践されているようだった。だからこれも過剰適応とかそういう話ではないと思う。(以下加筆1)この項,勘違いである旨,著者の山本さんからご指摘を受けた。そこで,さらに調べてみたところ,「長崎県では20年以上にわたって授乳制限を進めてきた」(リンク先は西日本新聞記事)という記述や,日沼頼夫(1986)『新ウイルス物語』(中公新書)でも,授乳制限で母子感染を防ぎコンドームによって夫婦間感染を防げば成人T細胞白血病の感染予防はできる(いうは易く行うは難し)と書かれているので,少なくともこの20年は介入されているのは確実だとわかった。けれども,そこで自分が大きな勘違いをしていることに気付いた。本書『感染症と文明』に載っているのは1985年から2005年までの妊産婦の感染者割合の経年変化なのであって,その人たちが乳児の時に感染したかどうかが問題なのだった。つまり,この妊婦さんたちの年齢を大雑把に25歳とすると,1960年から1980年の感染状況こそが問題なので,1973年に高月紘先生が症例報告して1981年に日沼先生がPNASに報告したATLVについての意図的な感染防御がそんな時期にされているはずがないのだった。むしろ,母子愛育会のデータによると,「生後1〜2か月未満でみると、1960年に70.5%であった母乳育児率が、1970年には31.7%まで低下した」とあるので,本書『感染症と文明』が,このこと(だけでないかもしれないが)を「人々の暮らしぶりの変化」と書いているのだということが,漸くわかった。大変間抜けな勘違いをして失礼しました>山本さん。(ここまで加筆1)(以下加筆2)ただ,1985年頃から母乳哺育推進運動が盛んになる一方でスクリーニングと選択的介入がなされるようになったことは事実だから,今後ATLが消滅に向かうとしたら,その原因は単に暮らしぶりの変化というよりも,医療介入(生態学的にいえば環境形成作用の1つ)の効果が大きいと考えられ,天然痘根絶と同じカテゴリになるんじゃないかとも思うけれども。(ここまで加筆2)

- p.179の,ウイルスのヒトへの適応段階という5段階の表は,ぼくが『地球環境学事典』の「病気の多様性」という記事で紹介した,ダイヤモンドたちがNatureの2007年5月17日号に書いた論文"Origins of major human infectious diseases."(Wolfe ND, Dunavan CP, Diamond J: Nature, 447: 279-283, 2007.)の5段階と1段階ずれているけれども近いものである。ダイヤモンドたちは,野生動物のみをホストとするのを第1段階,ヒトのみをホストとするのを第5段階としているが,本書はダイヤモンドたちの第2段階,即ち散発的に動物からヒトに感染する段階を第1段階とし,ダイヤモンドたちの第5段階を第4段階とした上で,過剰適応により消えゆくのを第5段階としている。ヒトに適応しすぎたため,ヒトの周りの環境の変化にウイルスがついていけずに消えてしまうもので,例として前述のごとくATLを挙げているのだが,個人的にはダイヤモンドたちの分類体系の方がしっくりくる。もっといえば,本書ではこの意味での過剰適応にしか触れず,それを受けて,あるウイルスが消滅して空いた生態的地位に新しいウイルスが入ってくることから,ある程度の不利益は許しつつヒトに適応したウイルスとうまく共生していくのが人類の未来ではないか,というのが結論になっているのだが,それは唯一解ではないと思う。つまり,まったく病原性を失って常在するという形の過剰適応もあって,ウイルスの場合だとホストのゲノムの中に取り込まれてしまうことだってある。JCウイルスという好例が示すように,そうした形の共生が成立すれば,「決して心地よいとはいえない妥協の産物」ではなく,理想的な適応となりうるのではなかろうか。

【2011年7月15日初稿;7月26日加筆1+27日加筆2;8月1日加筆3,4;8月8日加筆5】

リンクと引用について

プロローグとして,19世紀フェロー諸島における麻疹流行の話から始まるのは,うまい導入だと思う。臨場感ある実際の流行状況の描写に続き,いきなり数理モデルが出てきて,60日以内に流行が終息することや,集団免疫の効果により最後まで感染しないで済む人が存在することが説明される。病原体の病原性や感染力が変化しなくても集団免疫だけで流行終息が説明できる,と語られる。なるほど,と思ったのだが,単純なSEIRモデルで計算してみたところ(Rのプログラム),最後まで感染せずに済む人は出なかった(右図)ので,もしかすると,付録に書かれていない条件が加わったモデルが計算に使われているのかもしれない。ぼくの勘違いだったら申し訳ないが,ちょっと謎だ。(以下加筆3)著者からご返事いただき,この部分は,感染性を有する期間と潜伏期間を,日を週に換算なおしたもので計算していたために結果が違ってしまっていたとのこと。つまり,年齢構造化モデルとか他の条件を入れたと想像したのは考え過ぎで,概ね最後に想像した通りのパラメータを使って得られたグラフだったようだ。改訂版では修正してくださるとのこと。(以上加筆3)

プロローグとして,19世紀フェロー諸島における麻疹流行の話から始まるのは,うまい導入だと思う。臨場感ある実際の流行状況の描写に続き,いきなり数理モデルが出てきて,60日以内に流行が終息することや,集団免疫の効果により最後まで感染しないで済む人が存在することが説明される。病原体の病原性や感染力が変化しなくても集団免疫だけで流行終息が説明できる,と語られる。なるほど,と思ったのだが,単純なSEIRモデルで計算してみたところ(Rのプログラム),最後まで感染せずに済む人は出なかった(右図)ので,もしかすると,付録に書かれていない条件が加わったモデルが計算に使われているのかもしれない。ぼくの勘違いだったら申し訳ないが,ちょっと謎だ。(以下加筆3)著者からご返事いただき,この部分は,感染性を有する期間と潜伏期間を,日を週に換算なおしたもので計算していたために結果が違ってしまっていたとのこと。つまり,年齢構造化モデルとか他の条件を入れたと想像したのは考え過ぎで,概ね最後に想像した通りのパラメータを使って得られたグラフだったようだ。改訂版では修正してくださるとのこと。(以上加筆3)